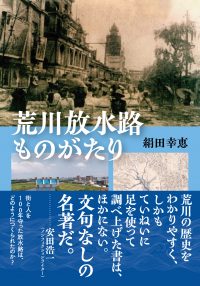

荒川放水路ものがたり

荒川放水路ものがたり

| 発行日 |

2025年10月発行 |

| 判型 |

A5判・上製 |

| 頁数 |

272ページ |

| 価格 |

本体3000円+税 |

| ISBN |

ISBN978-4-8118-0869-7 |

| Cコード |

0021 |

安田浩一さん(ノンフィクションライター)推薦!

「荒川の歴史をわかりやすく、しかもていねいに足を使って調べ上げた書は、ほかにない。文句なしの名著だ。」

利根川東遷・荒川西遷工事により、江戸の大動脈となった荒川(隅田川・大川)。大きな繁栄をもたらしたいっぽうで、毎年のように洪水で多数の犠牲者を出す暴れ川でもあった。明治末の大洪水を契機に、人と街を守るため24kmの大放水路が計画される。19町村の1300戸にふってわいた立ち退き、工事をめぐる軋轢、そして震災。

教え子の疑問に触発された著者が、20年ちかくにわたって地域の生き証人から聞き歩き、資料を渉猟して再現した人と川のものがたり。

まえがき

1 荒川の歴史

1 荒川のすがた

2 利根川・荒川の移り変わり

3 荒川のおもな洪水

4 熊谷堤

2 明治末期の大洪水

1 明治40年の大洪水

床の上でさざ波/住民が堤の上でにらみ合い

2 明治43年の大洪水/

圦を閉じて炊き出しを/洪水を知らせる寺々の鐘

飲み水をもらいに舟で/流されていく家

平方電報/農業用の舟で逃げる

千住の町と天皇の勅使/電話を堤の桜につるす

軍も出動した向島・本所・深川/農家は種籾さえもなく

免租の願いと炊き出しの報告

3 荒川放水路開削が決まるまで

1 東京市議会・帝国議会でのようす

2 放水路の位置と陳情書

3 内務省の放水路計画

4 用地買収から立ちのきへ

1 千住土地収用所のはたらき

2 江北村

江北村の調査と買収/水場は安く買収された

墓もいっしょに越した

3 西新井村

とりあえず立ちのく/通帳を見ては嘆いた

4 千住の北をまわって

千住元宿の人たちと感旧碑/川底の地図

流れの下になった家/伊興は土地が高いから

24戸の村に20戸の移転/神社も移転

移転は第一次世界大戦の年/農民の心情は

移転して分教場に

5 葛飾・墨田あたり

編入されたりなくなったりした村/コロで引いてきた家

買収ときいて寝込んでしまった/消えた木下小学校

立ちのいた宝蔵寺/「寺の前」の家も立ちのく

立ちのいた牛たち/「役場の家」の移転

木下川薬師の場合/上木下川の村と立ちのき

万福寺と下木下川の村/白髭神社

6 一路海へ

消えた江戸川の平井小学校・松川小学校/千葉街道の四股

最後は何もなくなって/農業をあきらめて大工に

老婆の述懐/最後の立ちのき/裁判のその後

5 工事と人びとのくらし

1 荒川放水路工事

2 流域の人びとと放水路工事

少年の目にうつった工事/ドロ汽車の煙で焼けた農家

本木圦/交通を遮断しないで下さい

宮城・小台からの通学/事故にあった人たち

放水路の生き物/文明の灯は二つの川を越えて

ジャリと交換した昼飯/命からがらの行列と土手

土手の仕上げと低地の埋め立て/ゆれる浮き橋

管理人の川門さん/千住機械工場と仮船溜

トロッコと機関庫と子どもたち/エキスカの響

遠くなった駅/工事で働いた人びとと一日の賃金

震災のときの旧四つ木橋あたり/震災のあとの土手や河川敷

小松川橋とエピソード/放水路下流の水運と閘門

村の分離統合/岩淵水門上流の買収と工事

6 荒川放水路と青山士氏

講演・荒川改修工事に就いて/青山士氏の歩いた道

7 荒川放水路ができあがる

通水式と小さな記念碑/土手の高さ

8 荒川放水路とあゆむ

放水路にできた渡し/子どもの天地

放水路の夏/河川敷に下りた飛行機

土手の草を軍馬のえさに/河川敷にチューリップ

空襲と青空教室/荒川は炎の川であった

食料不足と河川敷の耕作/荒川飛行場と足立第八中学校

河川敷の連合運動会など/その後の大水害

さびれる水運と閘門/草刈の碑

新四つ木橋架橋中の事故/旧四つ木橋下手の試掘

釣り船屋の四季/荒川放水路の花火

あとがき

年表

補章 絹田幸恵さんのことと、その後の荒川放水路(長谷川敦)

1 絹田幸恵さんのこと

『足立史談』での連載/地味派手な人/パーキンソン病に倒れる

2 その後の荒川放水路

放水路ではなく放臭路/川はよみがえったか

令和元年東日本台風も持ちこたえた/流域治水で荒川を守る

参考文献・展示施設案内

1930年、朝鮮に生まれる。家族は2歳のときに岡山県に帰郷。1950年岡山大学教育学部を卒業、小学校教員となる。1957年上京、東京・足立区で教員となる。

1972年ごろから、地域を歩いて住民の話を聞き、工事事務所などをたずね、荒川放水路の歴史を授業にしてきた。1988年に教員を退職後、これまでの調査をまとめ、『荒川放水路物語』(1990年、新草出版)として出版。本作により平成3年土木学会・出版文化賞を受賞。1992年にパーキンソン病を発症、闘病生活に入る。2008年、肺炎により死去。